お役立ち情報

経営者が知っておくべき『年収の壁』

「年収の壁を気にして、就労時間を抑えるパートが多くて困っている...」「年収の壁を超えると、具体的にどのような問題点があるのだろう?」このような疑問や悩みをお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。

年収の壁とは、一定の金額(壁)を超えたときに、税金や社会保険料が発生するラインのことです。一般的に、壁を超えると手取り収入が減ってしまうデメリットがあるため、年収の壁を超えないように就労ペースを調整するパートやアルバイトは少なくありません。

しかし、現在は人手不足の状況が深刻化しています。年収の壁を意識してパートやアルバイトが就労制限を行うと、事業活動・生産活動に問題が起こりかねません。

こちらの記事では、年収の壁を超えると具体的にどのようなことが起こるのか、経営者が年収の壁を取り除くメリットについて解説します。最後まで読めば、労働力を確保し、業務生産性を高めるためのヒントを得られるでしょう。

人手不足や業務生産性の停滞に悩んでいる経営者の方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。

『年収の壁』を超えると何が起こるのか

年収の壁は「税制上の壁」と「社会保険上の壁」に大別されます。まずは、年収の壁を超えると具体的にどのようなデメリットが起こるのか確認しましょう。

税制上の『年収の壁』

税法上の年収の壁は「100万円」「103万円」「150万円」「201万円」の4種類です。以下、それぞれの壁を超えるとどうなるのか解説します。

● 100万円:住民税が発生する

● 103万円:所得税が発生する

● 150万円:配偶者特別控除額が減り始める(配偶者の税負担が増える)

● 201万円:配偶者特別控除額がゼロになる(配偶者の税負担が増える)

自治体によって差がありますが、多くの自治体では給与収入が100万円を超えると住民税の納付義務が発生します。例えば、給与収入が101万円の場合、所得割と均等割を合わせて5,000円から8,000円程度(自治体によって異なる)の住民税を、翌年に納めなければなりません。

給与収入が103万円を超えると、所得税の納付義務が発生します。例えば、給与収入が105万円の場合は所得税率が5%で、年間で1,000円の所得税を納める必要があります。

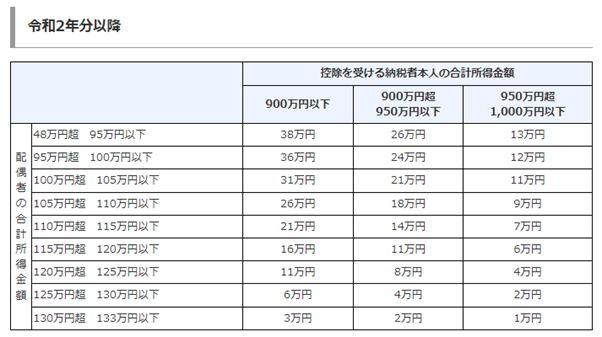

150万円の壁とは、配偶者特別控除が減り始めるラインです。150万円の壁を超えると、本人ではなく配偶者の税負担が増えることになります。

年収が150万円以下の場合、配偶者は「配偶者控除」として所得税で38万円、住民税で33万円の控除を受けられます。しかし、年収が150万円を超えると配偶者の控除額が徐々に減少します。

給与収入が201万円を超えると、受けられる配偶者控除の額がゼロになります。150万円と201万円の壁に関しては、世帯全体の税負担が増えるラインと言えるでしょう。

税制上の『年収の壁』

社会保険の年収の壁は「106万円」と「130万円」の2つです。

●106万円:特定適用事業所で勤務の場合、自分で健康保険・厚生年金保険に加入(手取りが減る)

●130万円:配偶者の扶養から抜ける(自分で社会保険に加入する)

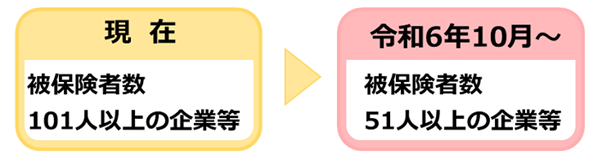

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者総数が101人以上となることが見込まれる事業所を指します。特定適用事業所に勤務しており、以下の条件を満たすと106万円の壁を超え、自分で健康保険・厚生年金に加入することになります。

● 週の所定労働時間が20時間以上であること

● 所定内賃金が月額8.8万円以上であること

● 2か月を超えて継続して雇用されることが見込まれること

● 学生でないこと

なお、令和6年10月からは、特定適用事業所の人数要件が「被保険者の総数が51人以上」となります。

例えば、年収105万円で働いており、配偶者の扶養に入っている人は自分で社会保険料を負担する必要はありません。しかし、年収が110万円に増えて社会保険に加入したとすると、年間で約16万円の社会保険料を負担する必要があります。

つまり、年収が5万円増えても控除される金額が16万円あるため、トータルで見ると11万円のマイナスです。「せっかく長く働いたのに、損するなら労働時間を抑えたい」と考えるのは自然な感情と言えるでしょう。

給与収入が130万円を超えると、配偶者の扶養から抜けなければなりません。自分で社会保険に加入しなければならず、手取りの収入が減少します。

自分で国民年金保険料と国民健康保険料を払っていなかった状況から、自分で負担しなければならない状況に変わる、ということです。勤務先によっては、健康保険と厚生年金に加入するケースもあり得ます。

配偶者の扶養から外れた後の対応は、「自分の勤務先の社会保険に加入する」「国民健康保険に加入して国民年金第1号被保険者になる」のいずれかです。政府としては厚生年金保険加入者を増やしたい意向があることから、今後は「自分の勤務先の社会保険に加入する」人が増えていくことが見込まれます。

『年収の壁』を越えたときのデメリット

年収の壁を超えることで、労働者は「税金と社会保険料を払わなければならない」というデメリットを被ります。また、配偶者控除が使えなくなり配偶者の税負担が増える、あるいは、配偶者の勤務先から配偶者手当が支給されなくなる、などの不利益も考えられるでしょう。

手取り収入に対する税金・社会保険料の割合が高くなると、働くモチベーションが失われてしまうのも無理はありません。

特に、社会保険上の年収の壁である「106万円」「130万円」を超えると、負担が一気に増えます。壁を超えただけで、年間の手取り収入に10万円以上の差が出るケースもあるため、社会保険料の負担感は強いでしょう。

せっかく働いたにも関わらず、自由に使えるお金が減ってしまう点は、年収の壁を超えたときにおける最大のデメリットと言えます。

経営者が『年収の壁』を取り除くべき理由

年収の壁を超えると、労働者側からすると「手取り収入が減る」というデメリットがあります。

以下で、具体的に経営者が「年収の壁」を取り除くメリットを解説します。

メリット1:人材確保に繋がるから

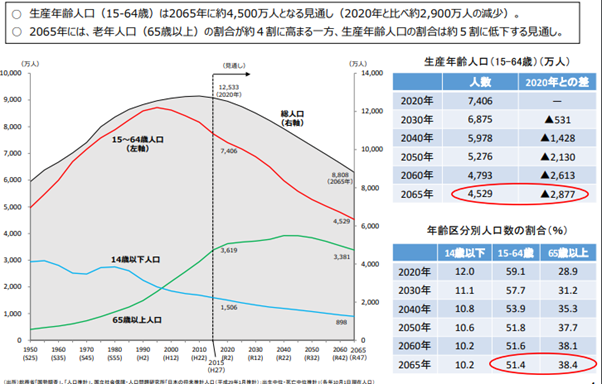

内閣府の資料によると、今後は生産年齢人口(15~64歳)の減少が見込まれています。具体的には、2065年には生産年齢人口が約4,500万人(2020年と比べ約2,900万人の減少)となり、 2065年には生産年齢人口の割合は約6割に低下する見通しです。

今後、生産年齢人口が右肩下がりで減少することを考えると、能力と意欲がある労働者を確保する重要性は高まっていくでしょう。

年収の壁を気にしている労働者の多くは、パートやアルバイトの主婦(夫)であると想定されます。労働者に対して、年収の壁を超えることで被るデメリット以上のメリットを与えられれば、職場の魅力が高まり人材確保につながるでしょう。

メリット2:非正規雇用労働者の就労意欲が高まり生産性が高まるから

年収の壁を取り除き、働き方の柔軟性を高めることで非正規雇用労働者の就労意欲を高められるメリットが期待できます。パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者の中には「本当は社会保険に加入したい」と考えている人がいるかもしれません。

「非正規雇用労働者の収入は扶養の範囲内に収める」という一律のやり方だと、潜在的な希望を持っている労働者が離職する要因となります。年収の壁を気にせず、自分の都合・希望に合わせて働ける職場環境を作れば、就労意欲と生産性の向上が見込めるでしょう。

労働者が「自分の希望を汲んでくれる」と感じれば、職場に対する愛着が湧く可能性もあります。職場への定着率を高めることは人材確保の面からもメリットとなるため、労働力の確保にもつながるでしょう。

メリット3:シフト管理を考える時間コストを節約できるから

年収の壁を取り除くことで、シフト管理を考える時間コストを節約できます。

各労働者が、年収の壁を超えないようにシフト作成をするのは面倒です。また、シフト作成には生産性がないことから、企業活動全体で見ても無駄な作業と言えます。

しかし、年収の壁を取り除けば「人手が必要な日に厚く人材を配置する」というように、シンプルなシフト管理ができます。必要なときに労働力を確保できれば、人手不足で悩む機会も減るでしょう。

このように、シフト作成が楽になれば、生産性の高い業務に多くの時間を充てられます。企業活動全体から見ても、シフト作成のような作業にかける時間コストを節約するメリットは大きいと言えるでしょう。

経営者が『年収の壁』を取り除くために行うべきこと

経営者として年収の壁を取り除くためには、自分の一存で決めるのではなく労働者の理解が必要です。

以下で、具体的に経営者が「年収の壁」を取り除く方法を解説します。

アクション1:労働者に対して社会保険に加入するメリットを説明する

年収の壁を気にする非正規雇用労働者の多くは「手取り収入が減ること」をデメリットに感じています。経営者が年収の壁を取り除くためには、労働者に対して社会保険に加入するメリットを説明することが欠かせません。

具体的には、社会保険に加入することで健康保険の傷病手当金が受給できるようになり、ケガや病気で働けなくなったときに給付金がもらえます。また、厚生年金保険に加入することで将来の年金額が増えるため、長生きリスクへの備えを行うことが可能です。

公的年金は終身年金ですから、受給できる金額が多ければ多いほど安心できます。近年は医療の進歩もあって平均寿命は延びているため、長い目で見ると「社会保険料による負担」よりも「将来の年金給付額」が上回る可能性は大いに考えられるでしょう。

このように、社会保険に加入することで、万が一の備えや老後の備えを手厚くできます。長生きリスクに備えるうえで、将来の年金収入を増やすことは効果的です。

目先の利益だけでなく、長い目で見たときのメリットを丁寧に説明することで、労働者の理解を得られるでしょう。

アクション2:短時間正社員制度を導入する

短時間正社員制度を導入することで、年収の壁を気にせずに働ける環境を整備できます。短時間正社員とは、所定労働時間(所定労働日数)が短い正社員を指します。

非正規雇用労働者の中には、氷河期世代のように「正社員になりたかったけど、なれなかった」という事情を抱えている人も少なくありません。また、「正社員にはなりたいけど、育児や介護の都合でフルタイムが難しい」という事情を抱えているケースもあるでしょう。

短時間正社員制度を導入することで、ライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を実現できます。 育児や介護など、様々な事情によって就業時間に制約がある労働者でも安心して継続就労できるようになるため、優秀な人材確保にもつながるでしょう。

アクション3:厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用

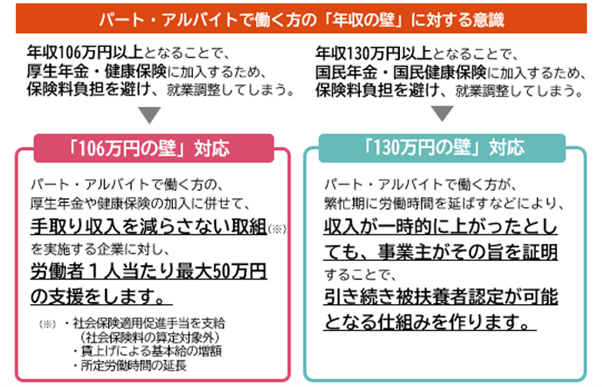

政府は、非正規雇用労働者が年収の壁を意識せず働ける環境づくりを支援するために「年収の壁・支援強化パッケージ」を行っています。「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用すれば、年収の壁を取り除く際に経済的な助成を受けることが可能です。

政府としても、年収の壁が理由で人手不足が発生している状況を問題視しています。そこで、上記のような支援策を通じて、人手不足の解消をバックアップしているのです。

具体的には、106万円の壁を越えてしまったときは労働者1人あたり最大50万円の助成が受けられます。130万円の壁を越えてしまったときは、収入が上がってしまったのが「一時的」であれば、連続で2年間までは配偶者の扶養に加入できます。

もし年収の壁を超えて働こうとしている、もしくは一時的に超えそうな非正規雇用労働者がいる場合は「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用を検討しましょう。

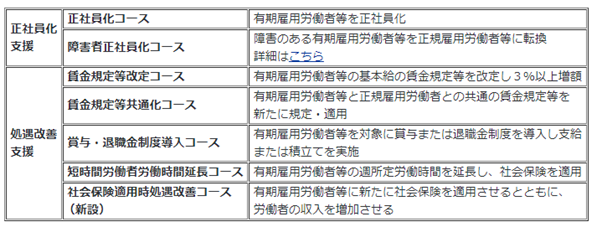

アクション4:助成金を活用する

厚生労働省のキャリアアップ助成金を活用すれば、非正規雇用労働者が社会保険に加入したときに助成を受けられます。キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などの非正規雇用労働者を、正社員化したり社会保険に加入したりする経営者をサポートするものです。

例えば、「正社員化コース」を利用すれば最大で57万円の助成金を得られます。正社員化コースは短時間正社員も含まれるため、フルタイム勤務が難しい労働者がいる場合でも活用できます。

「社会保険適用時処遇改善コース」を利用すれば、最大50万円の助成金を得られます。年収の壁を取り除く際には経営者側の経済的負担が増えますが、助成金を活用すれば負担を軽減できるでしょう。

経営者が『年収の壁』を取り除く際の注意点

経営者としては、人手不足を解消し人材確保を図るうえで年収の壁を取り除くメリットは大きいです。

しかし、メリットだけでなくデメリットや注意すべき点もあるため、確認しておきましょう。

注意点1:人件費が増える

年収の壁を取り除くと、人件費が増えます。労働者の稼働時間が増えれば人件費が増えるため、当然です。

人件費は事業運営にあたって大きなコストとなるため、軽視すべきではありません。年収の壁を取り除くための環境整備を行う前に、以下の要素を勘案することが大切です。

● 増加が見込まれる人件費の額

● 圧迫する利益率

● 人手を増やすことで得られる利益

せっかく年収の壁を取り除いても、持続不可能だと意味がありません。収益面とのバランスを考えて、どの程度の人件費増加を受け入れられるか確認しましょう。

注意点2:税金・社会保険関係の手続きを行う必要がある

年収の壁を取り除く場合は、税金・社会保険関係の手続きを行う必要があります。法令で定められている期日までに、年金事務所やハローワークにて手続きを行わなければなりません。

例えば、労働者が雇用保険の被保険者となる場合は、被保険者となった日の属する月の翌月 10日までに「資格取得届」をハローワークへ提出します。健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たした場合は、事実発生から5日以内に資格取得届を事務センターまたは管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

このように、年収の壁を取り除くことで社会保険関係の手続きが増え、事務コストが発生する点には注意が必要です。もし必要な手続きを行わないと指導を受けるリスクがあるため、忘れずに行いましょう。

注意点3:社会保険料のコスト負担が増える

年収の壁を取り除き、労働者が社会保険に加入すると経営者側も社会保険料のコスト負担が増えます。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は労使折半となっており、会社が半分を負担しなければなりません。

協会けんぽの「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を見ると、標準報酬月額が10万円の労働者であれば、使用者側も毎月約15,000円の社会保険料を負担します。

年間に換算すると、約18万円の負担増です。社会保険に加入する労働者が増えれば増えるほど、コスト負担は重くなります。

他にも、労災保険や雇用保険の負担額も増加します。このように、年収の壁を取り除くことで、会社が負担すべきコストが重くなる点には留意すべきでしょう。

社会保険料はコストである以上、利益を押し下げる要因となり得ます。利益が減少し、労働者の給料が上がりにくくなると、労働者の満足度はなかなか上がりません。

年収の壁を取り除く前に、具体的にどの程度のコスト増加が発生するのかをシミュレーションすることも重要と言えるでしょう。

注意点4:従業員本人の意思を尊重する

従業員が「どうしても扶養内で働きたい」という強い希望を持っている場合は、年収の壁を超えて働くことを無理強いする必要はありません。

自分の意思で、あえて労働時間を抑えている労働者も想定されるため、あくまでも本人の希望を尊重することが第一です。労働者の意に反して年収の壁を超えて就労させてしまうと、離職の原因にもなりかねません。

きちんと経営者と従業員でコミュニケーションを取り、意思疎通を図ることが重要と言えるでしょう。

まとめ

パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者には、年収の壁を気にしている人が少なくありません。しかし、年収の壁を取り除くことで、経営者側も労働者側も多くのメリットを享受できます。

【経営者側のメリット】

● 労働力を確保できる

● 労働者のモチベーションアップや労働生産性の向上が見込める

● シフト管理を考える時間コストを節約できる

【労働者側のメリット】

● 病気やケガなどで働けなくなったときの保障を得られる

● 将来の年金額が増える

● 長生きリスクに備えられる

長い目で見ると、年収の壁を取り除くことは双方にとってメリットが大きいと言えるでしょう。厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」やキャリアアップ助成金を活用すれば、経営者側の経済的負担を軽減できます。

今後の人口動態を考えても、経営者としては人手を確保する重要性、労働者としては将来の年金額を増やす重要性は高まっていきます。労使で丁寧にコミュニケーションを取りながら、年収の壁について検討してみてはいかがでしょうか。

それでも労働問題にお困りなら

代表の引地です。

あなたのお悩みを解決します!

弊社の社会保険労務士事務所は、多くの企業様の労働問題を解決へと導いてまいりました。

その実績は、確かな知識と経験に基づいております。

なぜ労働問題の解決が可能かというと、専門家が常に最新の法律や判例を基に、適切な助言を行なっているからです。

サービス内容としては、労務相談を始め、給与計算、手続代行、就業規則の作成など幅広く対応しております。問題を抱えている企業様、安心してご相談ください。詳しいサービス内容については、こちらのリンクからご確認いただけます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

8:30~17:30

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。