お役立ち情報

2024年10月からの改正内容によりパート・アルバイトの社会保険はどうなる?

2024年10月より、社会保険の加入対象範囲が拡大されます。特に、パートやアルバイトの従業員を雇用している事業主の方に大きな影響が見込まれるでしょう。

社会保険に加入すべき従業員を加入させなかった場合、事業主は罰則を受ける可能性があります。適切な手続きを行うためにも、早い段階で従業員の理解を得て、準備を進めることは重要です。

こちらの記事では、2024年10月に行われる社会保険の法改正の内容や、具体的に事業主が行うべき内容を解説します。主に中小規模の事業主の方に深く関連する内容となっているため、ぜひ参考にしてみてください。

社会保険の加入対象(2024年9月まで)

2024年9月までの社会保険の加入対象者は、大きく分けて以下の3パターンです。

- 会社役員・正社員

- 週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上の労働者

- 特定適用事業所(社会保険に加入している従業員が101人以上)に勤務しており、以下のすべてに該当する短時間労働者

●1週間の所定労働時間が20時間以上

●月額賃金が8.8万円以上

●2ヶ月を超える雇用の見込みがある

●学生ではない

特定適用事業所に勤務しており、週の所定労働時間が20時間以上・月額賃金が8.8万円を超える場合は、社会保険に加入しなければなりません。

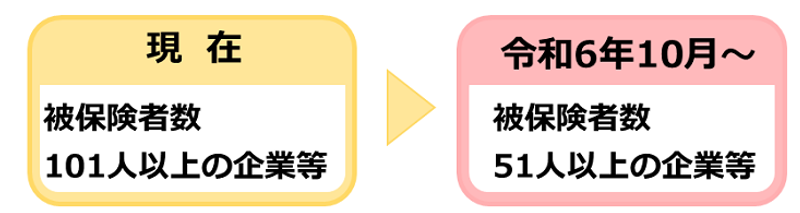

2024年10月に行われる改正は「特定適用事業所の要件」です。具体的にどのように改正されるのか、以下で詳しく解説します。

社会保険の加入対象(2024年9月まで)

2024年10月に行われる法改正で関係するのは、新しく特定適用事業所に該当する事業主、および特定適用事業所に勤務する短時間労働者です。

2024年10月より、特定適用事業所の定義が「社会保険に加入している従業員が101人以上」から「51人以上」に変わります。つまり、2024年10月より特定適用事業所に該当する事業主は、準備を進めなければなりません。

特定適用事業所に該当する事業所が増えることで、2024年10月から新たに社会保険へ加入することになる短時間労働者が発生します。

法改正が影響するケース

特定適用事業所を判断するうえで重要となるのが、社会保険に加入している従業員数です。従業員数は全ての従業員をカウントするのではなく、「現在の社会保険加入者」で判断します。

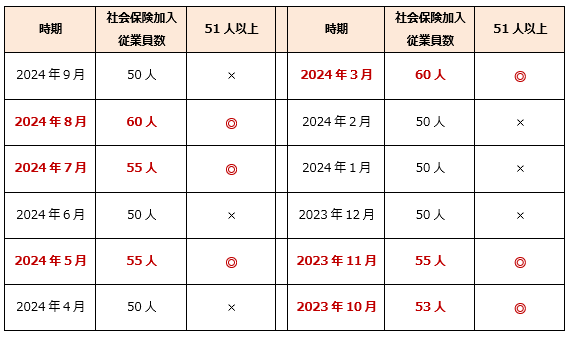

詳細な条件としては「直近1年のうち6ヶ月間以上、適用事業所の社会保険の総数が51人である企業」が該当します。

例えば、以下のような事業所はどうなるでしょうか。

この場合、直近1年のうち社会保険に加入している人数が51人以上いる月が6ヶ月間以上あるため、2024年10月より特定適用事業所となります。つまり、条件を満たす短時間労働者を社会保険に加入させなければなりません。

日本年金機構より「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届くため、特定適用事業所該当届の届出を行いましょう。

法改正が影響しないケース

2024年9月末の段階で、直近1年のうち社会保険加入者の総数が51人以上である月が6ヶ月間未満の場合、事業所は法改正の影響を受けません。

特定適用事業所に該当しないため、2024年10月以降もこれまでと同様の運用が可能です。

ただし、政府には社会保険制度を維持するために社会保険料の払い手を増やしたい考えがあります。今後ますます社会保険加入対象者が広がることが考えられるため、今後の厚生労働省や日本年金機構の発表には注意しましょう。

社会保険料の適用拡大に伴って事業主に発生するリスク

社会保険の適用拡大に伴って、事業主に起こり得るリスクがあります。

以下で、どのようなリスクが想定されるか解説します。

社会保険料負担が増える

社会保険に加入する従業員が増えると、事業主としての社会保険料負担が増えます。社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は労使折半なので、社会保険加入者が増えると事業主負担も重くなってしまうのです。

例えば、従業員一人あたり月2万円の社会保険料が発生した場合、事業主は月1万円を負担しなければなりません。年額に換算すると12万円です。

新たに社会保険へ加入する従業員が10人いる場合、年間で120万円の社会保険料負担が発生します。「働いてもらう条件は一緒なのに、負担だけ増える」という事態も起こり得るため、注意しましょう。

新たに加入する労働者が多いほど負担が重くなるため、事前にどの程度の負担増が見込まれるかシミュレーションする必要があるでしょう。

従業員が労働時間を減らす可能性がある

扶養内で働きたい希望を持っている従業員がいる場合、週20時間未満に労働時間を減らすケースが想定されます。特定適用事業所に該当した場合でも、所定労働時間が週20時間未満であれば社会保険の対象にはなりません。

もう一度、特定適用事業所における社会保険の加入条件を確認します。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8.8万円以上

- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない

上記の中でも、従業員が最もコントロールしやすいのは労働時間です。そのため、家庭の事情から扶養内で働きたい希望を持っている従業員は、社会保険へ加入せずに済むような働き方に移行するでしょう。

事業主からすると、労働時間を減らされると人員確保や体制維持に苦慮する恐れがあります。場合によっては、新たな人材採用に関するコストが発生したり、ほかの従業員の負担が増えたりするリスクが考えられるでしょう。

人事や労務の部署の業務負担が増えてしまう懸念がある

自社が特定適用事業所に該当する場合、どの従業員を社会保険に加入させる必要があるのかを判断するために、人事や労務の業務負担が増えてしまう懸念があります。

具体的には、雇用している従業員の中に社会保険の加入対象者がどの程度いるのか、週の所定労働時間や支払っている賃金がいくらなのかを把握しなければなりません。過去1年間における社会保険加入者をカウントする必要もあるため、煩雑な業務が発生します。

2024年10月を迎えると、実際に対象者を社会保険に加入させるための事務負担が発生します。また、加入させたあとも社会保険料の随時改定や定時決定などを行う必要があるため、継続的に業務負担が重くなる点にも留意すべきです。

このように、社会保険に加入させるための準備だけでなく、継続的に事務負担が重くなる点には注意しましょう。

法改正が施工される前に事業主が行うべきこと

実際に2024年10月を迎える前に、事業主が行うべきことは多くあります。

法令で必要な手続きを行うのはもちろん、従業員との信頼関係を深めるという意味でも、事業主が行うべきことを解説します。

新たな加入対象者を把握する

特定適用事業所に該当する場合、自社の中でも誰が新たに加入対象者となるのか把握しなければなりません。

今回の法改正で関係があるのは短時間労働者なので、短時間労働者の勤怠や給与明細などを確認する必要があります。

●週の労働時間

週の所定労働時間が20時間以上の場合、社会保険へ加入する必要があります。

所定労働時間とは、就業規則や個別の雇用契約によって定められた労働時間です。そのため、週の所定労働時間が18時間で、臨時的に週20時間を超えるような従業員は加入対象にはなりません。

所定労働時間が週単位ではない場合、1年を52週として1週間単位での所定労働時間を算出します。

例えば、所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合は、1ヶ月の所定労働時間に12/52を乗じて週の所定労働時間を計算します。

●月額賃金

週の所定労働時間が20時間以上あり、月額賃金が8.8万円以上の場合は社会保険の加入対象者となります。月額賃金は「所定内賃金」で判断するため、支給した給与明細を詳細に確認しなければなりません。

なお、所定内賃金は支給した賃金から以下の賃金を除いて算出します。

- 臨時に支払われる賃金

- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

- 深夜手当に該当する賃金

具体的には、賞与や時間外手当、休日手当は所定内賃金に含めません。単に総支給額だけで判断するのではなく、支給した賃金の内訳を確認する必要がある点は押さえておきましょう。

加入対象者に対して通知を行う

社会保険の加入対象者となる従業員を把握できたら、10月より社会保険に加入する旨を通知する必要があります。従業員が「知らない間に社会保険に加入させられて、手取り収入が減ってしまった」という事態を避けるためにも、事前の通知は欠かせません。

条件に該当する人は、必ず社会保険に加入しなければならない点を伝えます。あわせて、社会保険に加入するメリットとデメリットを説明するとよいでしょう。

従業員の中には「社会保険に加入すると手取り収入が減る」というデメリットしか把握できておらず、将来に受け取れる年金額が増えたり社会保障が手厚くなったりするメリットを知らないケースがあります。

メリットとデメリットの両面を正確に伝えることで、従業員からの理解を得やすくなります。丁寧に説明したうえで、今後どのような働き方を希望するかヒアリングしましょう。

働き方の希望に関してコミュニケーションをとる

加入対象者に対して通知を行ったあとは、必要に応じて個別対応を行う必要があります。今後も扶養の範囲内で働きたいのか、あるいは社会保険に加入して働いても問題ないのかを確認しましょう。

もし従業員が扶養内で働きたい希望を持っている場合、社会保険の加入を無理強いすることなく、どのように対応すべきかを一緒に考える必要があります。

所定労働時間を減らして社会保険に入らないようにする対策が考えられますが、そうすると手取り収入が減ってしまう可能性がある点にも留意しましょう。

働き方の希望に関してコミュニケーションを取る中で、労働時間の延長やキャリアアップの希望について話し合うことも大切です。

将来的なキャリアアップを希望している従業員がいる場合は、準正社員や正社員へキャリアアップできる制度を整備することも検討しましょう。

従業員を社会保険へ加入させるための手続きをする

社会保険に加入させる従業員がいる場合は、2024年10月1日から5日以内に必要書類を日本年金機構に提出する必要があります。

提出する必要書類は以下のとおりです。

●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

●年金手帳

●マイナンバー確認書類

●被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)※被保険者に扶養している家族がいる場合

従業員を社会保険に加入させる手続きは、郵送や窓口へ持参するだけでなく、電子申請や電子媒体(CDまたはDVD)でも可能です。

社会保険労務士に相談する

そもそも自社が特定適用事業所に該当するのか判断に迷っている場合や、また加入対象となる従業員を正確に把握できずに困っている場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをおすすめします。

社会保険労務士は社会保険や労務の専門家なので、2024年10月からの法改正にも精通しています。また、従業員から理解を得られずに困っているときも、事態を解決するための有益なアドバイスを授けてくれるでしょう。

必要に応じて、日本年金機構で必要となる手続きも任せられるため、事業主や労務担当者の負担を軽減してくれます。専門家によるサポートが必要な場合は、社会保険労務士を探すとよいでしょう。

社会保険への加入手続きを怠るとどうなる?

社会保険の加入手続きを怠ると、保険料の追納を行う必要があったり罰則を受けて事業主としての信頼を失ってしまったりする事態が考えられます。

以下で、社会保険への加入手続きを怠ることで被る具体的なリスクを解説します。

過去2年分の保険料を遡って支払う必要がある

社会保険の未加入が発覚すると、日本年金機構から指導を受けます。指導を受けたにも関わらず手続きをしない場合は、強制的に加入させられる可能性があるため注意しましょう。

この場合、最長で過去2年間まで遡って未納分の社会保険料を支払う必要があります。まとまったキャッシュアウトが生じる恐れがあるため、注意しましょう。

未加入の従業員が多いほど、未加入期間が長いほど支払う保険料額は高くなります。場合によってはかなりの金額になり、事業を圧迫するほどの現金を支払う恐れも考えられるでしょう。

また、基本的に社会保険料は労使折半ですが、既に退職した従業員の分に関しては従業員負担分も合わせて事業主が払うことになります。

従業員から訴訟を受けるリスクがある

本来であれば社会保険に加入させるべき従業員を加入させない場合、従業員から訴訟を起こされるリスクがあります。

従業員からすると、社会保険に加入しないことで将来の年金受給額が減ったり健康保険の傷病手当金を受け取れなかったり、不利益を被る恐れがあるためです。

「社会保険に加入したいのに、勤務先は何もしてくれない」という不満を抱いている従業員が、弁護士に相談する可能性は十分に考えられるでしょう。

訴訟を起こされると、弁護士との対応に労力と時間を割かなければならないうえに、事業主としての信頼を失ってしまいます。事業運営に支障が出てしまうリスクが十分に考えられることから、法令を遵守することは欠かせません。

6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を受ける

悪質なケースの場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課される恐れがあります。従業員を社会保険に加入させるのは事業主の義務である以上、義務を果たさなければ罰則を受けるのは致し方ありません。

日本年金機構からの調査に対して虚偽申告をしたり、複数回にわたる加入指導に従わなかったりしたときは悪質と判断される可能性があります。

罰則を受けると、事業主としてだけでなく企業そのものの信頼を損ねてしまうでしょう。その結果、優秀な人材が離れてしまったり、コンプライアンス意識が高い取引先企業から取引を打ち切られてしまったりする事態が起こり得ます。

ハローワークへ求人を出せない

日本年金機構からの指導に従わず、事業主としての責任を果たしていない場合はハローワークで求人受理を拒否される可能性があります。

公的機関であるハローワークでは、求職者が安心して仕事を探せるように配慮しなければなりません。そのため、法令を遵守しない求人は受理せず、公開しないという対応を取ることがあります。

ハローワークは無料で求人を出せる機関のため、ハローワークで求人が出せない場合はほかの有料媒体を使わざるを得ません。人材採用にあたってコスト負担が重くなり、事業の資金繰りに悪影響が出てしまう可能性が考えられるでしょう。

事業主の経済的負担を軽減できるキャリアアップ助成金

新しく社会保険に加入させる必要がある従業員がいるとき、有効活用すべきはキャリアアップ助成金です。

キャリアアップ助成金を活用すれば、パートやアルバイト従業員を正社員に登用したときや賃上げを行ったとき、経済的な助成を受けられます。

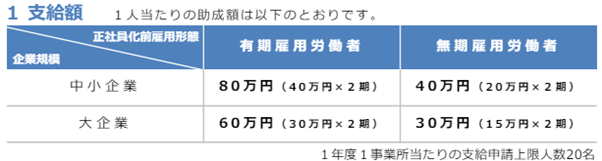

正社員化コース

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、就業規則または労働協約その他これに準ずる規定した制度に基づき、有期雇用労働者や非正規労働者を正社員化したときに受けられる助成です。

正社員化コースでは、以下の助成を受けられます。

なお、正規雇用労働者の定義は「同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者」です。また、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている必要があります。

単に雇用形態の名称だけを変更する場合は助成金の対象とはならないため、注意しましょう。

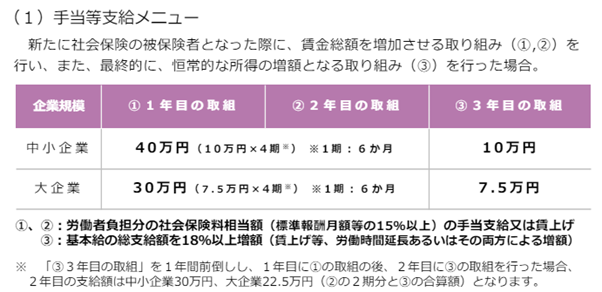

社会保険適用時処遇改善コース(令和8年3月31日までの暫定措置)

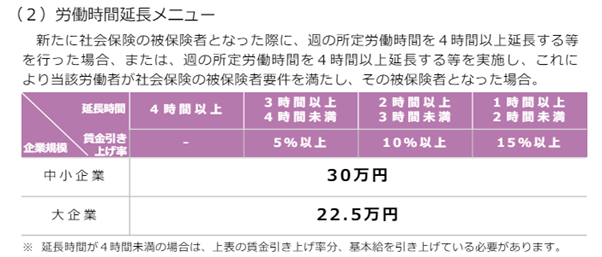

社会保険適用時処遇改善コースは、新たに社会保険に加入した従業員に対して、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行ったときに助成を受けられるコースです。

従業員が社会保険に加入し、手取り収入が減少してしまうデメリットを解消した事業主を支援する仕組みといえるでしょう。

労働時間延長メニューは、新たに社会保険に加入した際に、週の所定労働時間を1時間以上延長したり賃金を5%以上引き上げたりしたときが対象です。

従業員が希望している働き方次第では、上記のキャリアアップ助成金の活用を検討するとよいでしょう。

まとめ

2024年10月に行われる社会保険の法改正に対応するためにも、事業主は計画的に準備を進める必要があります。

現在社会保険に加入している従業員数を確認し、2024年10月より特定適用事業所に該当する場合は、社会保険の対象となる従業員を把握しなければなりません。

従業員を社会保険に加入させる必要があるにも関わらず加入させなかった場合、罰則を受ける可能性があります。事業主としての信頼を損ない、事業運営が困難に陥るリスクがあるため注意しましょう。

社会保険の加入の是非をめぐって不明点や疑問点があるときは、社会保険労務士に頼ることを検討しましょう。

引地社会保険労務士事務所では、社会保険に加入させるべきかの判断はもちろん、加入の手続き代行まで対応しています。詳しいサービス内容については、こちらのリンクよりご確認ください。

それでも労働問題にお困りなら

代表の引地です。

あなたのお悩みを解決します!

弊社の社会保険労務士事務所は、多くの企業様の労働問題を解決へと導いてまいりました。

その実績は、確かな知識と経験に基づいております。

なぜ労働問題の解決が可能かというと、専門家が常に最新の法律や判例を基に、適切な助言を行なっているからです。

サービス内容としては、労務相談を始め、給与計算、手続代行、就業規則の作成など幅広く対応しております。問題を抱えている企業様、安心してご相談ください。詳しいサービス内容については、こちらのリンクからご確認いただけます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

8:30~17:30

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。